トランクルーム経営は、初期投資が比較的少なく、管理の手間も軽減できる手軽な土地活用として注目されています。特にアパートやマンションといった他の土地活用の選択肢に比べ、少ない資金でも始めやすい点が大きな魅力です。「使っていない土地を有効活用したい」「安定した副収入を得たい」と考える方にとって、有望な選択肢のひとつといえるでしょう。

しかしその一方で、「思ったより稼働が伸びない」「拡大したが空室が増えてしまった」など、安易な見通しや準備不足が原因で失敗に至るケースも少なくありません。手軽に始められるからこそ、初期の判断ミスや資金計画の甘さが経営全体を揺るがすリスクも抱えています。

本記事では、トランクルーム経営で陥りやすい失敗パターンとその背景を具体的に紹介し、そのうえで失敗を防ぐための戦略や実践的な対策を体系的に解説します。記事後半では、トランクルーム経営の基本構造や土地活用としての魅力も改めて整理しています。これからトランクルーム経営を検討している方も、すでに運営中の方も、堅実な収益基盤を築くためのヒントとして、ぜひご活用ください。

トランクルーム経営の失敗パターンと原因

トランクルーム経営は、比較的手軽に始められる土地活用ビジネスとして注目されていますが、決して“ノーリスク”ではありません。実際に開業したものの「想定より稼働率が伸びない」「思ったより費用がかさむ」など、計画段階での見通しの甘さや判断ミスによって苦戦を強いられるケースは少なくありません。ここでは、トランクルーム経営において多くの人がつまずきやすい「失敗のパターンとその背景」に焦点を当てて解説します。需要予測や立地選び、資金計画、管理体制など、見落としがちなポイントを具体例とともに掘り下げ、なぜ失敗につながったのか、どのように防げるかを読み解きます。リスクを把握しておくことは、成功への第一歩です。「よくある失敗」から自分の計画を見直すきっかけとして、ぜひ活用してください。

【失敗パターン①】需要を見誤ったことによるターゲット設定の失敗

トランクルーム経営でよくある失敗の一つが、需要を見誤り、適切なターゲット設定ができていないことです。特に、需要が少ない地域でトランクルームをオープンしても、稼働率が低くなり、収益が上がらず苦戦してしまうことになります。トランクルームの利用者層や地域ごとのニーズを把握せずに運営を開始すると、適切なマーケティングが行えずに利用者を呼び込むことができません。土地活用としてトランクルーム経営を考える際には、徹底した市場調査とターゲティングが重要になります。

【失敗パターン②】立地条件を軽視したことで起きた経営失敗

トランクルーム経営で成功するためには、立地選びが非常に重要です。しかし、交通の便が悪い場所や競合の多い地域で運営を始めると、利用者の獲得が難しくなります。また、都市部や人口密度の高いエリアであっても、その地域特有の需要(バイク需要が高いなど)を無視してトランクルームを設置してしまうと失敗につながります。トランクルームの経営を成功させるには、顧客の利便性を考えた立地選びが欠かせません。

【失敗パターン③】初期費用と運営コストの見積もりミスによる失敗

トランクルーム経営は他の不動産活用と比べて初期費用を抑えやすいとされていますが、それゆえに「低コストで始められる」というイメージが先行しすぎると、実際の経営に必要な費用を見誤るリスクがあります。

特に見落とされやすいのが、開業後のランニングコストや将来的なメンテナンス費用です。例えば、建築やコンテナ設置費など目に見える初期投資には注意を払っていても、日々の管理費、定期的な塗装や修繕、セキュリティ強化費用など、継続的にかかる費用は予算に組み込まれていないケースが少なくありません。

その結果、開業後に「予想外の出費が重なり、収益を圧迫してしまう」「想定していた利益が出ない」という状況に陥ることがあります。こうした失敗を避けるためには、初期費用だけでなく、“運営にかかるすべてのコスト”を把握する視点が不可欠です。

【失敗パターン④】資金繰り計画の甘さによる黒字化前の失敗事例

トランクルーム経営を始めても、すぐに安定収益が得られるとは限りません。特に開業から半年〜1年は稼働率が上がりにくく、売上が伸び悩むケースが見られます。この期間中も広告費や維持管理費などのランニングコストは発生し続けるため、運転資金に余裕がないと黒字化前に資金が尽きる恐れがあります。たとえば、設備投資に資金を集中しすぎた結果、認知獲得のための広告費を確保できず、空室が続いてしまった例もあります。こうしたリスクを回避するには、初期費用だけでなく「稼働が安定するまでの運転資金」も事前に見積り、十分に確保しておくことが大切です。

【失敗パターン⑤】楽観的な収益予測が原因の経営失敗

事業計画を立てる際、「周辺は住宅が多いから需要が高いはず」「競合も満室のようだから自分の施設もすぐ埋まるだろう」といった楽観的な予測のもとで進めてしまうケースがあります。しかし、実際に開業してみると稼働率が思ったほど伸びず、想定していた収益に到達しない状況が続くことは珍しくありません。たとえば、稼働率90%前提で収支シミュレーションを行っていたにもかかわらず、実際の稼働は60〜70%台にとどまり、収益の回収が大幅に遅れたというケースもあります。

このような失敗の多くは、「市場環境の分析不足」や「エリア特性を軽視した計画」に起因しています。周辺に競合が多く、価格競争が発生していたり、実際のニーズが小型サイズ中心だったりした場合、それに見合った施設設計と料金設定をしていないと、稼働に結びつかないこともあるのです。成功する経営者は、複数の稼働率シナリオ(悲観・現実・楽観)を用意し、それぞれでのキャッシュフローを確認した上で判断を下しています。収益予測を立てる際は、「最悪のケースでも経営が継続できるかどうか」という視点を持ち、柔軟な想定のもとで備えることが重要です。

【失敗パターン⑥】管理・委託体制の不備による経営失敗

トランクルーム経営では、顧客満足度の維持と信頼構築が収益に直結します。しかし、管理体制の不備や委託会社の選定ミスによって、運営面でのトラブルが発生しやすくなります。たとえば、問い合わせへの対応遅れや清掃・点検の不備、セキュリティ対応の甘さなどが続けば、利用者の不満が高まり、稼働率の低下につながります。こうした事態を防ぐために、運営会社に業務を委託するのは有効な選択肢ですが、「どの会社に任せるか」の判断を誤ると、かえって成果が出ない原因になりかねません。実際、開業スケジュールを優先するあまり複数の運営会社を比較せずに委託契約を進めた結果、集客サポートや現場対応の品質が期待を下回り、稼働が伸び悩んだという事例もあります。委託先は単なる外注先ではなく、経営を支えるパートナーであることを忘れてはなりません。

委託会社の選定においては、「地域ごとの集客ノウハウ」「広告運用の実績」「報告の丁寧さ」「トラブル対応の柔軟さ」など、複数の観点から比較することが重要です。信頼できる委託先と連携し、継続的に現場改善を図る体制を整えることが、トランクルーム経営の安定と信頼構築のカギとなります。

【失敗パターン⑦】事業拡大のタイミングを誤って在庫過多に陥った失敗例

トランクルーム経営において、「1店舗目が好調だから」「需要があるエリアだから」といった理由で、準備不足のまま出店を急ぎすぎた結果、在庫過多に陥ってしまうケースは少なくありません。特に、複数拠点を同時期に立ち上げたものの、いずれの拠点も十分な稼働率を確保できず、結果として空室が増加。設備投資の回収が進まず、資金繰りに苦しむ例は現実に多く存在します。

たとえば、1店舗目が一時的に稼働率80%に達したことに安心し、ほとんど需要調査を行わないまま近隣に2店舗目・3店舗目を展開したケースでは、想定した利用者数を確保できず、どの拠点も稼働が停滞。広告費や維持費といった固定コストがかさみ、全体の収支バランスが崩れてしまうことがあります。

このような失敗の根本には、「好調な実績が拡大しても維持されるはずだ」という思い込みや、出店時期や立地選定に対する慎重さの欠如があると言えます。事業拡大には魅力もありますが、「早く展開すればするほど成功できる」というわけではありません。事業拡大フェーズに入る前に、本当に次の出店に耐えうるだけの収益構造と運営体制が整っているか、冷静な判断が重要です。

失敗しないためのトランクルーム経営4つの戦略ポイント

トランクルーム経営には、避けるべき落とし穴が多く存在しますが、同時にその一つひとつに「対策」も存在します。これまでに見てきたような失敗パターンを事前に知っておくことはもちろん重要ですが、もう一歩踏み込んで、実際にどのような戦略を持って経営に臨むべきかを具体的に考えることが、成功への近道となります。ここでは、トランクルーム経営で失敗しないために押さえておきたい4つの戦略ポイントを解説します。立地やターゲティングの精度、資金計画の立て方、外部委託の活用法、そして拡大戦略の進め方など、経営判断に欠かせない要素を体系的に整理しました。これから経営に乗り出す方も、すでに始めている方も、「今の計画で大丈夫か」を確認しながらご覧ください。

市場ニーズに合った立地とターゲットで安定した稼働を実現

トランクルーム経営を成功させるには、適切な立地選びが不可欠です。特に都市部や人口密度の高い地域では、トランクルームに対する明確なニーズが存在します。出店前には、市場調査を通じて競合状況や周辺住民の収納ニーズを詳細に把握することが重要です。

さらに、ターゲット層を明確に設定することで、求められるサイズ、アクセスの良さ、セキュリティ機能など、具体的なニーズに対応したサービスを提供できます。たとえば、バイク需要の高い地域であれば、バイク専用トランクルームを設けることで、早期の稼働率向上が見込めます。

また、地域特性に合わせた設備設計や訴求ポイント(女性向け、安全性重視、短期利用対応など)を取り入れることで、競合との差別化が可能になります。こうした工夫が、利用者に選ばれるトランクルームの実現が可能となります。

初期費用と運営費の慎重な計画立案

トランクルーム経営を安定的に進めるためには、事前の資金計画が極めて重要です。成功している経営者の多くは、「どこに、いつ、いくらの費用がかかるのか」をあらかじめ細かく把握し、余裕を持った予算設計を行っています。

まず、開業にあたって発生する初期費用として、整地やコンテナの設置、電気工事などの具体的な費目を明確にしておくことが欠かせません。そのうえで、開業後にかかるコストについても、時系列で丁寧に見積もることが大切です。たとえば、広告費や清掃費、定期的な修繕費、保険料といったランニングコストは、開業直後から継続的に発生します。

さらに、トランクルーム経営は短期ではなく中長期的な視点で収益を見ていく必要があるため、10年スパンで必要になるメンテナンスの内容と費用も事前に想定しておくと安心です。コンテナの塗装や部品の交換など、数年おきに発生する出費にも備える必要があります。

そして、予測外の事態に備えるためには、ある程度の余剰資金を「予備費」として準備しておくことも忘れてはなりません。こうした不測の出費にも耐えられる体力が、長期経営の安定性を支えるポイントになります。

加えて、将来の収益性を見極めるには、複数の稼働率パターンを想定したシミュレーションも有効です。たとえば、稼働率が50%・70%・90%という異なる前提で収支計画を立て、それぞれのケースで赤字にならないかどうかを事前に検証しておくことで、より堅実な資金戦略が構築できます。

このように、資金計画は単なる金額の算出にとどまらず、「どのタイミングで」「どの程度の支出があり得るか」を把握しておくことが、安定したトランクルーム経営を実現するための土台となります。

委託パートナーとの連携で経営の質を高める

トランクルーム経営では、管理体制の整備が重要です。すべてをオーナー自身で行うと手間がかかり、業務の滞りにつながる可能性があります。こうしたリスクを回避するために、トランクルーム運営会社に集客業務や管理業務を委託する方法があります。

事業用定期借地方式や管理業務委託方式を選ぶことで、より効率的な経営が可能です。特に設備のメンテナンスや顧客対応を専門的に行える運営会社を選択すれば、業務負担を軽減し、本業に集中することもできます。

また、信頼できる運営会社であれば、現地対応や利用者からのクレーム処理まで一貫して任せることができ、顧客満足度の維持にもつながります。委託先を選ぶ際は、「対応スピード」「報告体制」「柔軟な現場対応」といった運営面の質を確認し、信頼性の高いパートナーであるか総合的に判断しましょう。単なる業務の外注先ではなく、トランクルーム経営の成果を左右する“共に取り組む存在”として、慎重に選定しましょう。

着実な拡大戦略でブランド力と認知を高める

トランクルーム経営においては、拡大戦略を焦ることが思わぬ失敗につながる場合があります。特にこの業態は、革新的なサービスでの差別化が難しく、価格や立地、稼働実績といった地道な要素が競争力の源になります。そのため、拠点数を増やすだけでは必ずしも集客に直結せず、結果として空室が増え、経営を圧迫してしまうリスクもあるのです。

一方で、トランクルームは地域内で複数店舗が展開されていることで「この会社のトランクルームはよく見る」「安心して使えそう」といったブランド認知や信頼感を高める効果も期待できます。そのため、1店舗だけで稼働率が100%になるのを待ち続けるよりも、2拠点目を適切なタイミングで開設することで、全体の稼働率が高まりやすくなるケースもあります。

重要なのは、「拡大すること」自体ではなく、「どのタイミングで、どの地域に、どの規模で展開するか」を戦略的に判断することです。既存拠点である程度の稼働が確保でき、運営体制や集客方法に再現性が見えてきた段階で、次のエリアについても市場調査や競合分析を踏まえて展開することが成功のポイントです。

拠点数の多さよりも、それぞれの拠点が地域で選ばれる存在になっているか。そうした視点をもって、着実かつ柔軟な拡大戦略を描くことが、トランクルーム経営において失敗を防ぎ、長期的な成長へとつながります。

トランクルーム経営の基本と土地活用の魅力

ここまで、トランクルーム経営における失敗事例や成功のための具体的な戦略を見てきました。最後に、改めて「そもそもトランクルーム経営とは何か?」「どのような魅力があるのか?」といった基本情報を整理しておきましょう。事業判断の軸となる基礎知識を再確認することで、自身の土地活用プランが理にかなっているか、視野が狭くなっていないかを見直す機会になります。これからトランクルーム経営を検討する方にとっても、振り返りとして活用してください。

トランクルーム経営とは?基本的な仕組みと特徴

トランクルーム経営とは、個人や法人に対して収納スペースを提供し、その賃料収入を得るビジネスモデルを指します。主に屋内型と屋外型の2種類があり、屋内型はビルなどの建物内部に設置されたトランクルームで、温度や湿度の管理が可能です。一方、屋外型は空地にコンテナ、ガレージ等を設置したトランクルームで、初期投資が抑えられる特徴があります。

運営形態としては、土地所有者が土地を貸し出すだけで事業者がトランクルーム経営を行う事業用定期借地方式や、土地所有者自身がトランクルーム経営者になる管理委託方式などが存在します。どちらの運営形態も運営自体はトランクルーム事業者が行うため土地所有者の手間はほとんどかかりません。基本的な仕組みのシンプルさや管理業務の軽減が、トランクルーム経営を始める際の魅力となっています。

土地活用としてのトランクルーム経営のメリット

トランクルーム経営は、土地活用の手段として多くのメリットがあります。最大の利点は、アパートやマンションの建築に比べて初期投資が抑えられることです。特に屋外型トランクルームであれば、設置が比較的簡単で土地の制限を受けにくく、小規模なスペースでも活用可能です。また、管理やメンテナンスの手間が少ないため、初心者でも始めやすいとされています。

さらに、トランクルームの市場規模は拡大傾向にあり、都市部を中心に需要が高まることで、将来的な収益性にも期待が持てます。税制面での控除はアパート経営ほどではありませんが、手軽さと隙間的な土地利用が大きな利点と言えるでしょう。

アパート経営との比較:トランクルームが選ばれる理由

トランクルーム経営は、アパート経営と比較して初期費用が抑えやすく、管理の手間も少ないことから、近年注目を集めています。アパート経営では建設や修繕などに多額の資金が必要となる一方で、トランクルームは小規模な土地からでも始めやすく、数百万円台の初期投資でスタートできるケースも多くあります。また、入居者対応などの人的業務が発生しにくいため、トラブルや手間を軽減できるのも大きなメリットです。さらに、トランクルームは短期・中期の収納ニーズに対応できる特性を持ち、都市部の単身世帯や小規模事業者など幅広い層からの安定した需要が期待できます。事業性を高めるためには、地域の特性や競合状況に応じた柔軟なプランニングが重要ですが、その分、自分の土地に合わせた最適な形で収益化を図ることができるのもトランクルーム経営の魅力といえるでしょう。

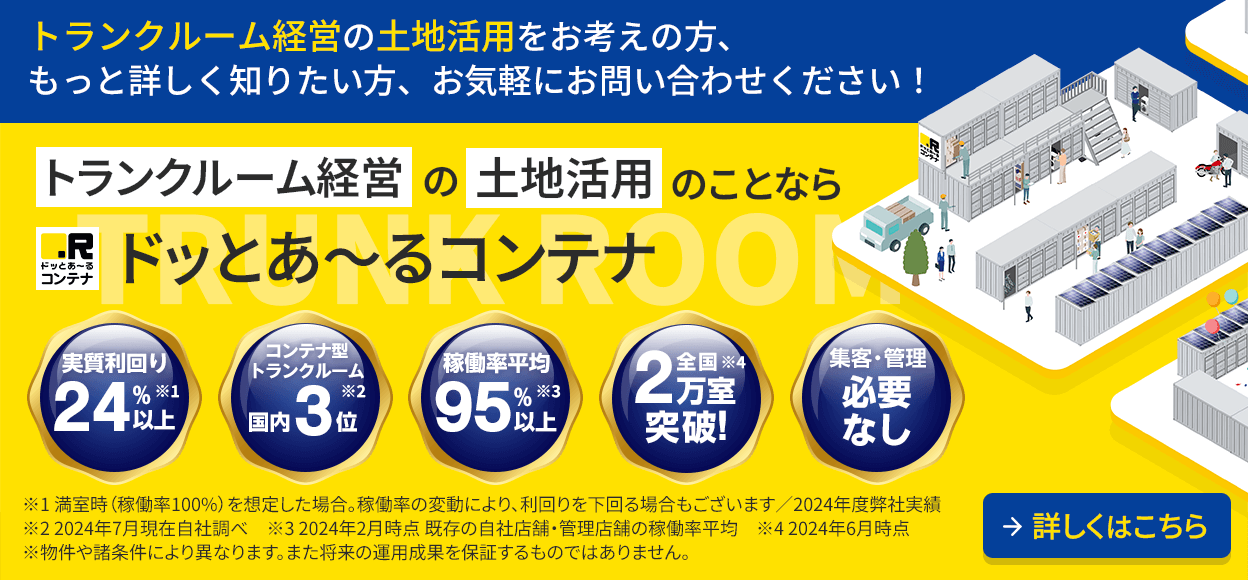

トランクルーム経営のご相談ならドッとあ~る!

トランクルーム経営は、限られた土地でも効率よく収益化を図れる優れた土地活用方法です。しかし、「誰でも簡単に成功」とはいかず、市場分析・資金計画・委託体制・拡大戦略といった多面的な視点が欠かせません。本記事では、失敗事例をもとに押さえるべきポイントを解説してきました。重要なのは、リスクを正しく認識し、事前の備えと継続的な改善を積み重ねることです。

ドッとあ~るでは、豊富なトランクルーム運営実績をもとに、土地の状況やオーナー様のご希望に応じた最適なトランクルーム活用をご提案しています。「うちの土地でもできるのか?」「収益の見込みはどれくらい?」といったご相談にも丁寧に対応しておりますので、まずはお気軽にお問い合わせください。